3学期になり、様々な民話を読んできた風組(年長児)。

読んだ民話の中から子どもたちで題材を選び、劇を作っていくのが風組の3学期の大きな活動です。

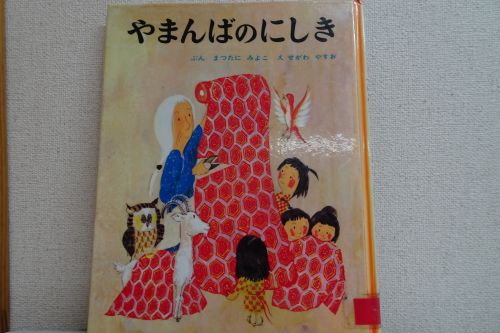

今年の風組は『やまんばのにしき』を題材に劇をすることが決まりました。

風の谷幼稚園の劇には台本がありません。

それは、どんな場面であるかを理解していれば、自由にセリフを言うことができるということです。もとの話の流れに劇の内容が沿っていれば、一言一句決められたセリフを話す必要はありません。

それにより、子どもたちはセリフを正確に言うことにばかり意識が向かわなくなり、登場人物に感情移入して、その心情に想いを巡らせることに集中することができます。

民話は文学指導の中で、一冊の絵本を二人一組で読んだり、またクラス全体で挿絵から登場人物の気持ちを想像したりして、物語への理解を深めてきました。それを踏まえて場面ごとに動きをつくっていきます。

場面作りでは、役を固定せず演じる人と観る人に分かれ、自分の演技が観る人にどう見えるか、客観的に考えながら演じます。

演じる子だけでなく、見ている子も真剣です。誰のどういうところが良かった、こうしたらもっと良くなるなど、意見が活発に出されます。改善点を言われた子は、その意見を取り入れて次に活かします。

劇の取組みの最終日。花組(年少児)、鳥組(年中児)を呼んで『風組の劇を見る会』が行われました。

暗くなったホールで静かに花組、鳥組を待つ風組。

そこへやってきた花組と鳥組も、風組の緊張感を感じてか、静かに着席します。

そんな中、始まった劇の会。クラスみんなで試行錯誤するなかで仲間や先生から意見をもらい、登場人物を自分のものにしてきた風組。

自分の役に集中し堂々と演じ切る姿を、花組と鳥組も真剣に見つめます。

初めのころ、声が小さくて聞こえないよ!と言われていた子も、何度も繰り返し演じることで自信をつけて、ホールに響く大きな声で表現できるようになりました。

実際の会話のような自然な言葉のやりとりや、場面をより豊かにするセリフが日増しに出てきて、劇としての表現の広がりが見られました。

終わったあとは、たてわり班に分かれて、花組、鳥組が感想を伝えました。

「この場面がおもしろかった。」「もちつきが本当にしているみたいで、お餅を食べたくなっちゃった。」などの感想を、晴れ晴れとした表情で聞く風組でした。

劇の取組みを通して子どもたちは、登場人物の心情を想像し役になりきって表現することや、民話の世界に入りこむことの楽しさを知りました。そして、意見を活発に出し合いひとつの劇を作り上げることで、仲間との絆をまたひとつ深めたのでした。